PN环球律所(PN Global Law)博客 / 法律分析与行动清单

过去数周,联邦层面在芝加哥连续开展执法行动:包括街头拦截、社区据点与庇护所外的抓捕。多名拥有有效工作许可证(EAD/工卡)、庇护案件在审、长期居住并纳税的移民仍被拘押并置于递解程序,引发社区强烈不安。公开报道与目击画面显示,小村(Little Village)、Bronzeville等地均发生了拘捕与突袭;当地法律援助机构律师也反复强调了一点:工卡只允许工作,并不等于移民“合法身份”。

与此同时,国土安全部(DHS)与边境执法高官将此类行动描述为恢复“法律与边境完整性”的一部分,芝加哥地区近期的大规模“集中行动”亦被多家媒体证实

一、五个关键结论(给当事人和家属)

-

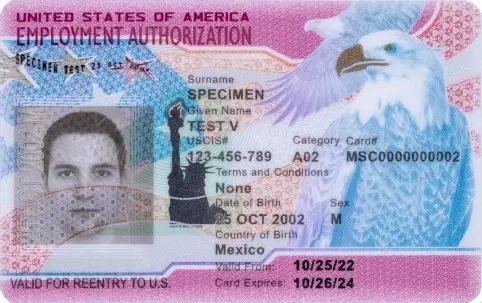

工卡不是“护身符”

EAD(I-766)仅是在一定期限内的工作授权,不是身份本身;当事人如无已获批的实质身份(如庇护获批、绿卡、非移民有效身份等),仍可能被ICE拘押并进入递解程序。 -

“庇护在审”与“低执法优先级”脱钩

多起个案显示,即便有听证日期、在持卡工作、持州驾照,仍可能因非法入境/逾期停留遭到拘捕;地面实践呈现出“不区分是否在申请”的趋势。 -

社区据点也可能被行动波及

芝加哥Bronzeville的收容点/庇护所外发生集中抓捕,管理方称事前并未接到官方通知。地点“公益性”不构成豁免。 -

政策口径更强调“制度完整性”

官方表述将焦点置于限制临时性救济的滥用、收紧延期与假释,以及对失效/撤销EAD的雇主合规提醒上;这意味着纸面“卡面有效”也可能因后台状态变更而失效。 -

芝加哥近期确有大规模行动

公开报道称“Midway Blitz”等行动在芝加哥地区带来显著数量的逮捕,并伴随对“目标性”与“附带性”逮捕的争议。

二、易被忽视的法律误区

-

误区1:有工卡=合法身份 → 错。工作许可≠身份;身份仍以庇护是否获批、非移民身分类别与有效期、是否有最终递解令等为准。

-

误区2:有听证期就“安全” → 不一定。听证在未来并不阻断当下拘押或设定保释/交保门槛。实际执法已多次发生“有案在审仍被拘押”

-

误区3:只要不犯罪就不会被抓 → 错。移民法与刑法并行;无刑案不代表没有移民可拘押性(如非法入境/逾期)。

三、当事人“被拦/被访/被拘”即时行动清单

(1)现场与上门接触)

-

保持沉默权:可礼貌表示“我需要律师在场再回答问题”。

-

要求查看执法证件与法律依据;在门口执法时,无法官签字的搜查令,不要开门。

-

不要签不懂的文件:任何放弃权利/认罪/自愿离境等文书,先找律师。

(2)若被拘押)

-

尽快联系律师评估保释(Bond)可能性:核心考量包括社区联系、长期居住、就学/就职证明、无潜逃风险、家庭照护责任等。

-

家属迅速收集:身份证明、纳税/工资单、租约/水电账单、学校在读、医疗与监护材料,以备提交法庭或ICE审查。

-

切勿提供虚假陈述或伪造文件——移民欺诈会永久性损害后续一切救济通道。

四、雇员与雇主的合规提醒

-

雇员:定期核对EAD有效期与背后身份状态;若申请类别受政策调整而不再续期,及早与律师评估替代轨道(如家属/雇佣/人道/豁免类)。

-

雇主(E-Verify/I-9):关注EAD撤销/失效后台提醒;“卡面有效但后台撤销”的情形在合规上极具风险,需按指南及时复核与处置。

五、如果你是“庇护在审、持工卡”的当事人

-

盘点身份链:入境方式、是否有递解令、法庭排期、RFE/补件/打指纹、地址变更是否及时、是否存在“逾期/跳案/缺席”。

-

优化证据包:持续累积真实就业、居住、社区纽带与良好品行证据;避免“模板化”“替他人背书”。

-

制定“B计划”:与律师评估家属/雇佣/人道替代路径;对不可续期的临时授权要预做缓冲方案。

-

权利教育到位:家人、室友和雇主层面的“Know Your Rights”培训与卡片放置,确保有人知道律师联系方式与A号/案件号**。

结语:用合规与准备,换确定性

当前执法环境下,“合规证明链”+“程序应对力”是降低风险的核心。工卡从来不是护身符,真正起作用的是身份本体、记录透明、证据扎实与律师策略。如你或家人已遭遇拦查、问话或拘押,请立即联系专业团队进行评估,以免错失最佳处置窗口。

PN环球律所(PN Global Law)紧急与咨询

-

电话:929-527-5321

-

微信:pngloballaw

-

业务:ICE拘押与保释、移民庭辩护、庇护与人道救济、家庭与雇佣移民、执法问话陪同、雇主合规(I-9/E-Verify)、非营利与赞助合规等。

免责声明:本文为一般信息与教育用途,不构成具体法律意见;个案差异极大,须以一对一评估为准